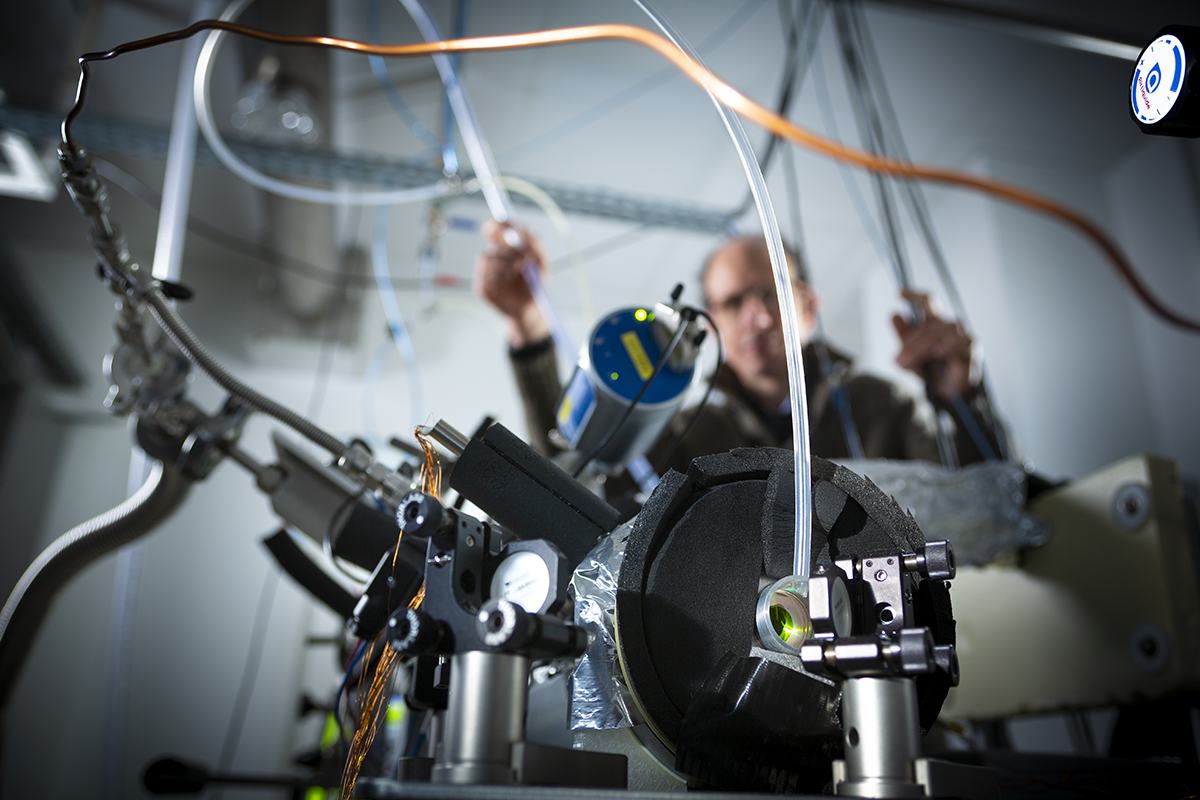

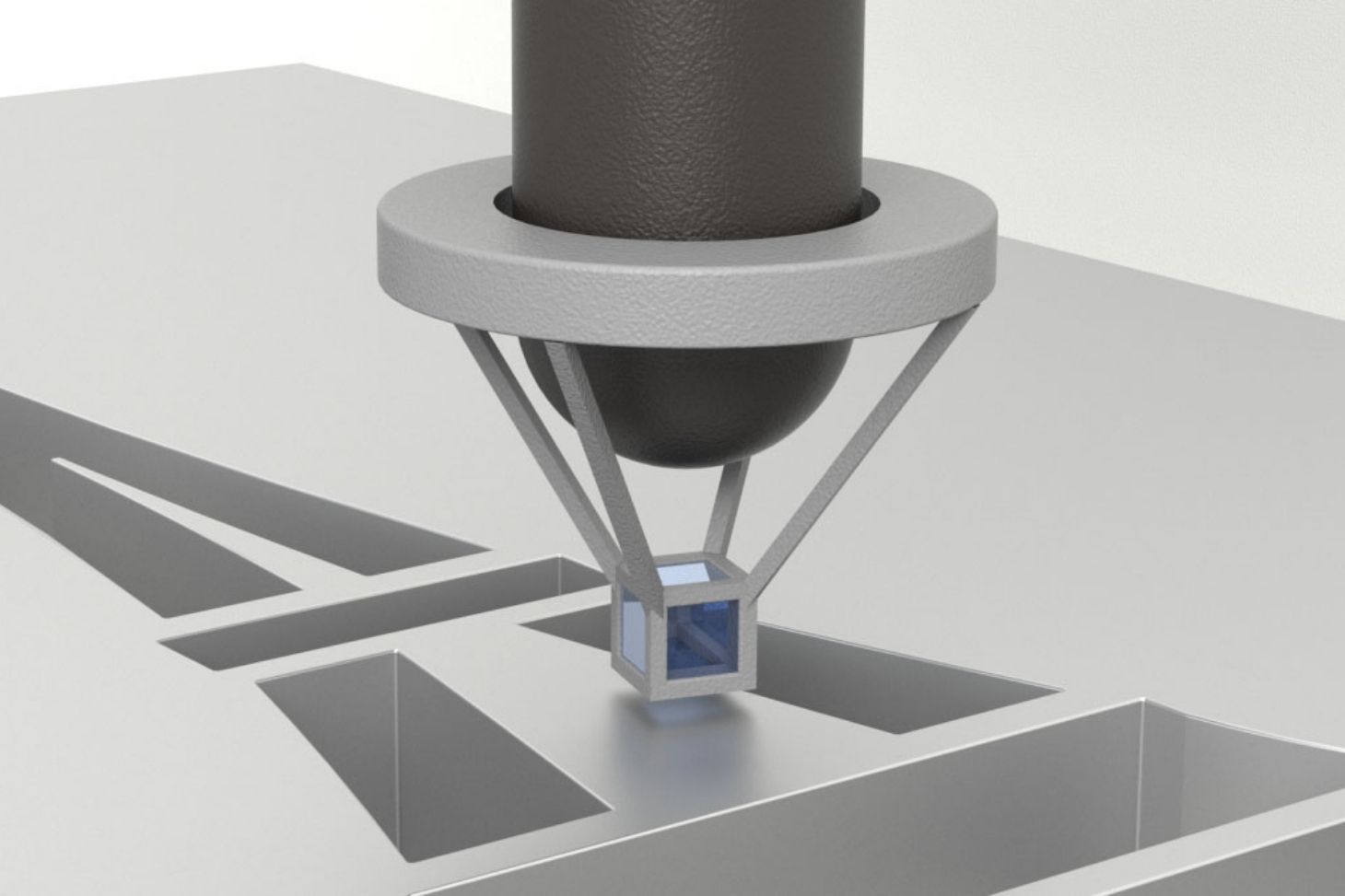

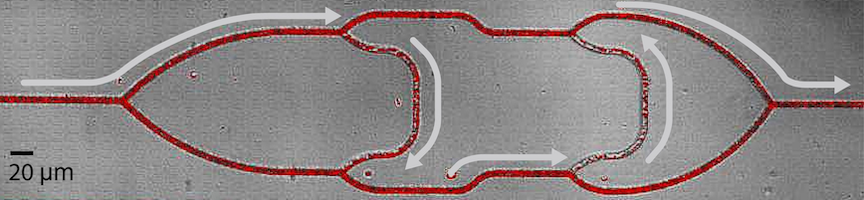

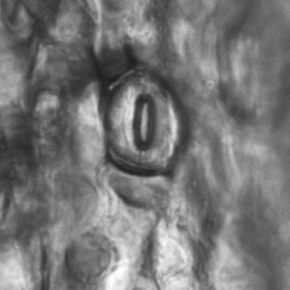

Des microbulles laser pour tester la pression des cellules végétales

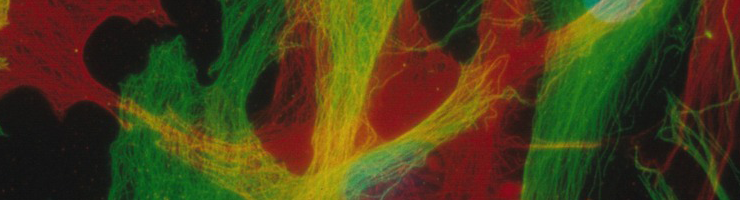

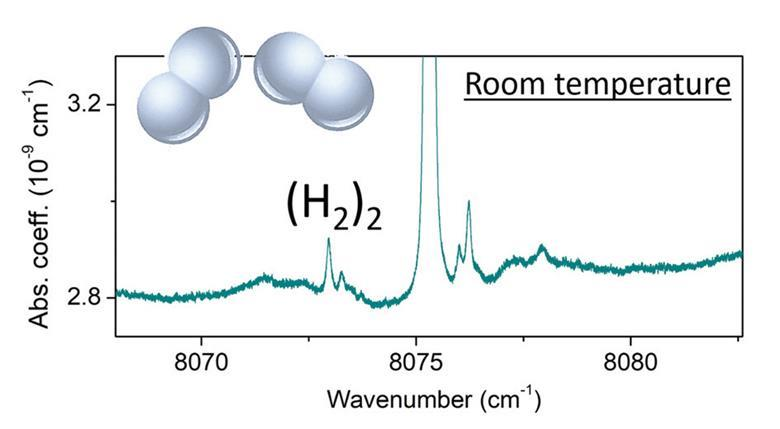

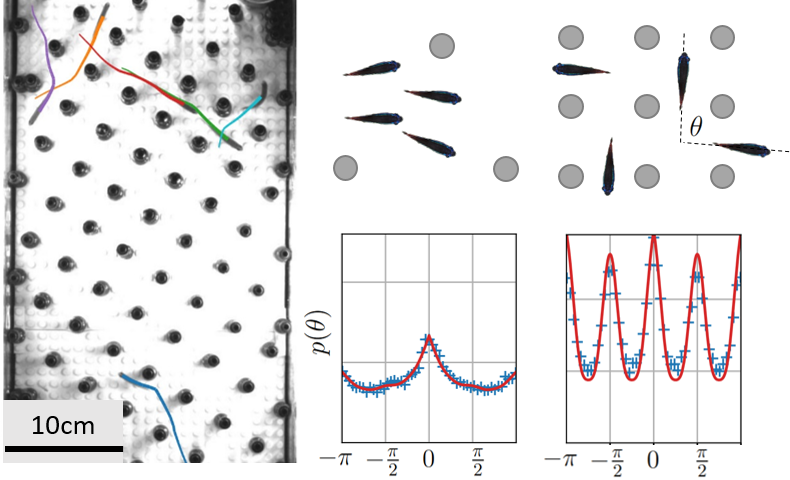

En utilisant la nucléation de microbulles par laser, des physiciens ont montré que les stomates, ces « portes » miniatures qui régulent l’évaporation en fonction de la lumière chez les plantes vasculaires, restent inactifs chez les plantes non-vasculaires comme les mousses.

Pour en savoir plus, vous pouvez aller voir :

- l'actualité publiée sur le site de CNRS Physique,

- l'article scientifique publié dans Proceedings of the National Academy of Science.

Contact

Philippe MARMOTTANT

philippe.marmottant univ-grenoble-alpes.fr (philippe[dot]marmottant[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (philippe[dot]marmottant[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Référence

C. R. Brodersen, T. Brodribb, U. Hochberg, N. M. Holbrook, S. A. M. McAdam, J. Zailaa, B. Huggett, P. Marmottant. In-situ cavitation bubble manometry reveals lack of light-activated guard cell turgor modulation in bryophytes. Proceedings of the National Academy of Science 122 (13) e2419887122 (2025)