Parution

Le 6 février 2023

Des chercheurs ont montré que la déformabilité des globules rouges est un ingrédient essentiel pour assurer leur diffusion homogène dans le réseau terminal des vaisseaux sanguins, quand le diamètre de ceux-ci est à peine plus grand que la taille des globules.

La bonne circulation des globules rouges (GR dans la suite du texte) dans l’organisme est une question essentielle au bon fonctionnement du corps humain, car outre leur fonction bien connue de véhicules de l’oxygène respiré, ils transportent également de nombreux métabolites comme l’ATP, destinés à être livrés in fine aux organes via le réseau terminal des tout petits vaisseaux sanguins (les capillaires), dont le diamètre est à peine plus grand que la taille des globules eux-mêmes.

La loi de transport des GR dans ces microvaisseaux est restée très mal connue pendant des décennies. L’image classique qui a prévalu jusqu’à aujourd’hui supposait que dans chaque branche du réseau vasculaire l’écoulement sanguin ne dépendait pas de son trajet antérieur dans les vaisseaux sanguins en amont : les fluctuations thermiques, les désordres locaux de l’écoulement étaient supposés rendre les trajectoires aléatoires et les globules choisir aux intersections leur direction au hasard.

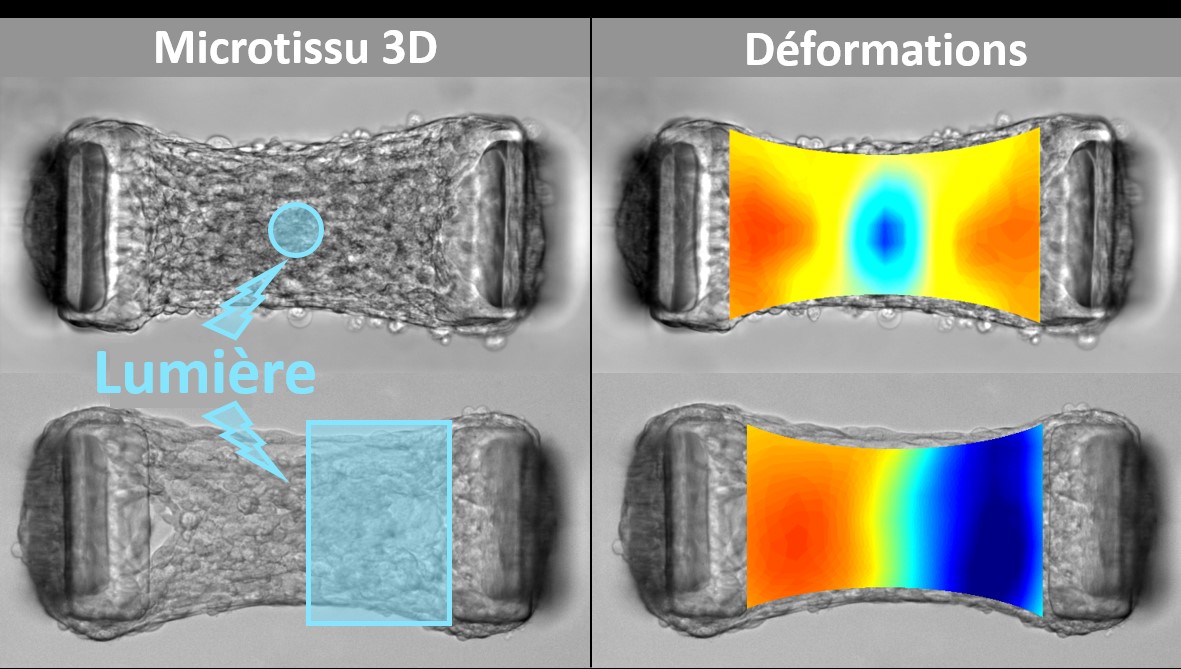

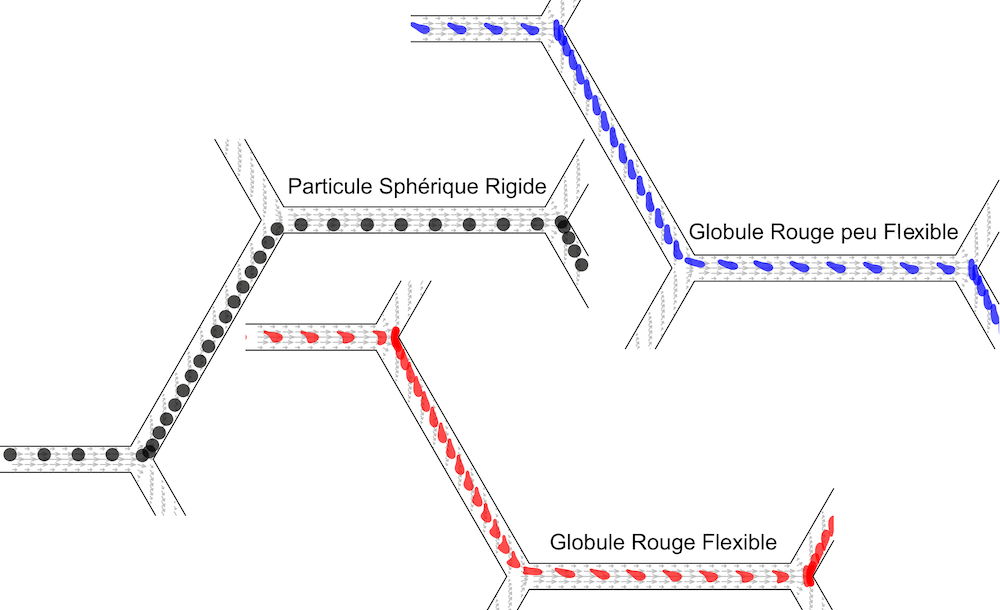

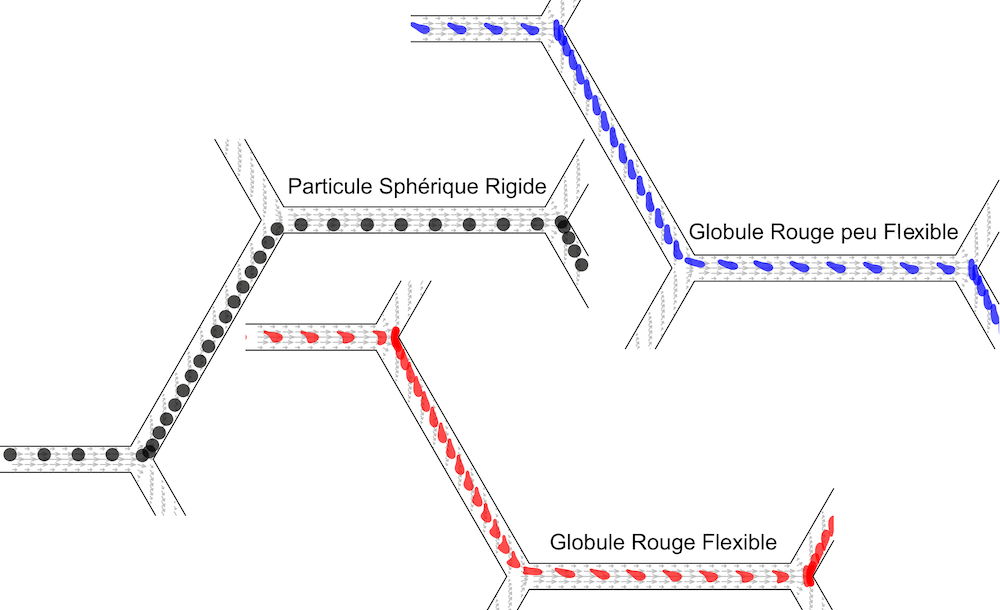

Dans un travail réalisé au Laboratoire interdisciplinaire de physique (LiPhy, CNRS / Université Grenoble Alpes), en collaboration avec l’Institut de mécanique des fluides de Toulouse (IMFT, CNRS / Toulouse INP / Université Toulouse – Paul Sabatier), et le Laboratoire ondes et matière d'Aquitaine (LOMA, CNRS / Université de Bordeaux), des chercheurs proposent un modèle qui précise, voire remet partiellement en question ce dogme. En effet, quand l’écoulement concerne les capillaires sanguins, ils montrent que la turbulence n’est plus opérante pour rendre chaotique le transport de particules individuelles rigides, qui sont alors advectées par l’écoulement de façon très prédictive, le long des lignes de courant. Quand une particule se présente à un carrefour, portée par la partie du flot qui se destine à « tourner à gauche » par exemple, elle va sans surprise faire de même si sa forme est suffisamment circulaire ou sphérique. Les chercheurs notent cependant qu’une forme rigide suffisamment allongée et asymétrique est susceptible de donner aux particules un esprit de contradiction à chaque carrefour et lui faire prendre une direction différente de celle du flot dans laquelle elle baigne majoritairement ! Ceci dit, cette opposition est systématique et induit de fait une trajectoire beaucoup plus prévisible et donc potentiellement dangereuse s’il s’agit de porter des nutriments de façon homogène dans un réseau de capillaires. La moindre sélectivité dans la distribution des GR dans le flot risque en effet de se traduire en aval par des inhomogénéités de répartition et d’induire un stress biologique dans des organes insuffisamment approvisionnés en GR.

Pour éviter cette sélectivité, essentiellement induite par le diamètre très faible des capillaires (et sans doute également pour éviter les occlusions vasculaires liées aux diamètres dangereusement comparables des vaisseaux capillaires et des GR), les chercheurs montrent que les processus d’évolution ont fait émerger une réponse extrêmement astucieuse, en dotant les GR d’une flexibilité qui les obligent à se déformer en arrivant aux intersections où le cisaillement change de façon importante. Cette déformation rétroagit localement sur l’écoulement et induit une chaoticité temporaire qui rend finalement aléatoire le choix par le GR de la direction en sortie de la bifurcation. Du point de vue plus global, l’exploration latérale du réseau des artérioles devient alors diffusive et assure une visite statistiquement homogène du réseau par une assemblée de GR distribués en amont de façon identique. De façon complémentaire, les chercheurs montrent aussi que quand la concentration de GR est suffisamment grande, les interactions entre GR induisent assez de perturbations dynamiques aux bifurcations pour générer également une diffusion normale, même en présence de globules plus rigides.

La portée de ce travail ne se limite pas uniquement aux globules rouges, mais reste valable pour toute particule déformable, comme les gouttes, les capsules, et les cellules à noyau (comme celles du système immunitaire ou les cellules cancéreuses). Cette étude pourrait donc aider à mieux comprendre les propriétés de transport d’un large éventail de systèmes, et guider par exemple la conception de circuits microfluidiques pour les biotechnologies lab-on-a-chip pour diagnostics et tris cellulaires. Ces résultats sont publiés dans la revue Physical Review Letters.

(Repris de l'actualité INP CNRS du 6 février 2023)

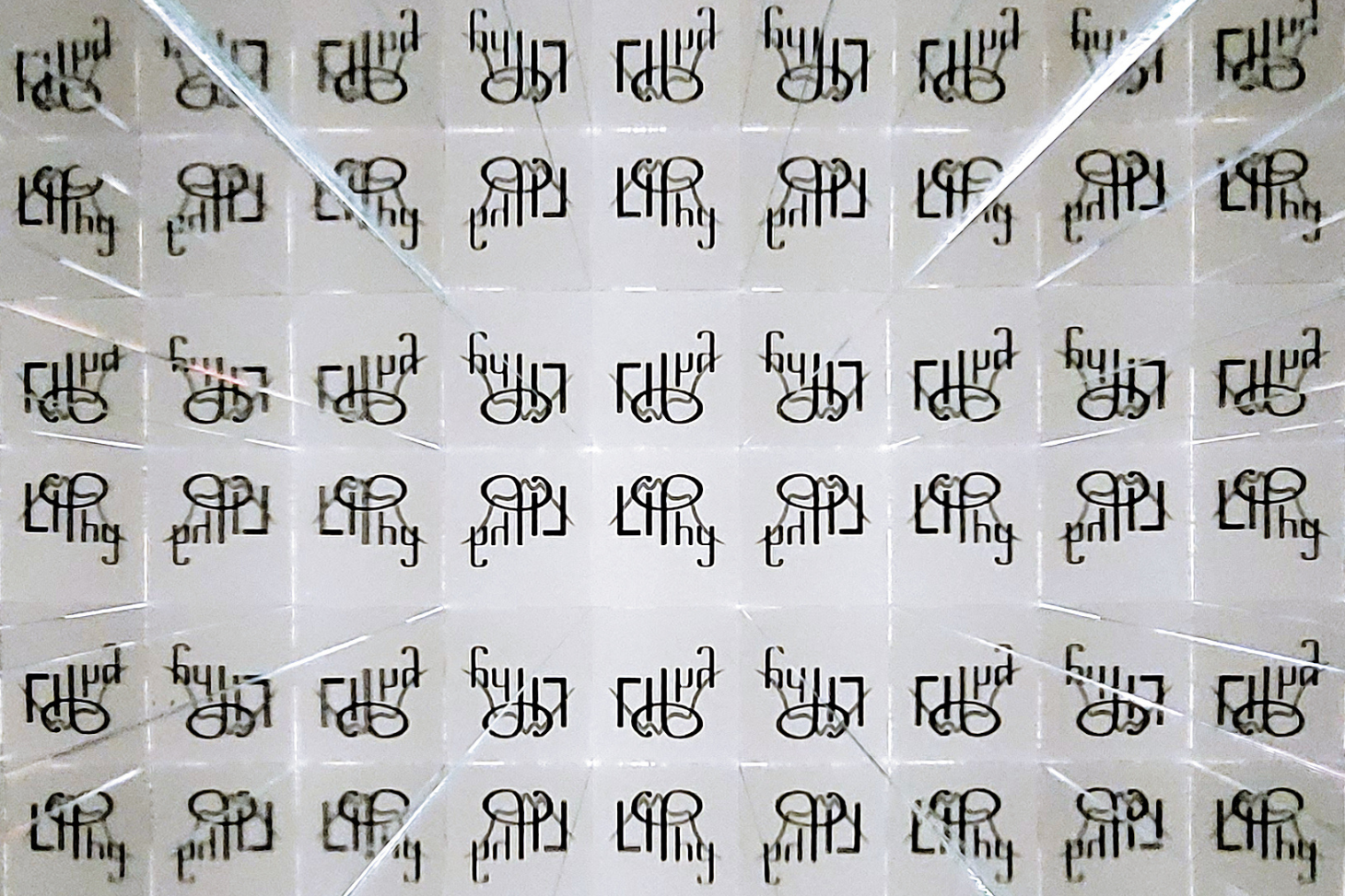

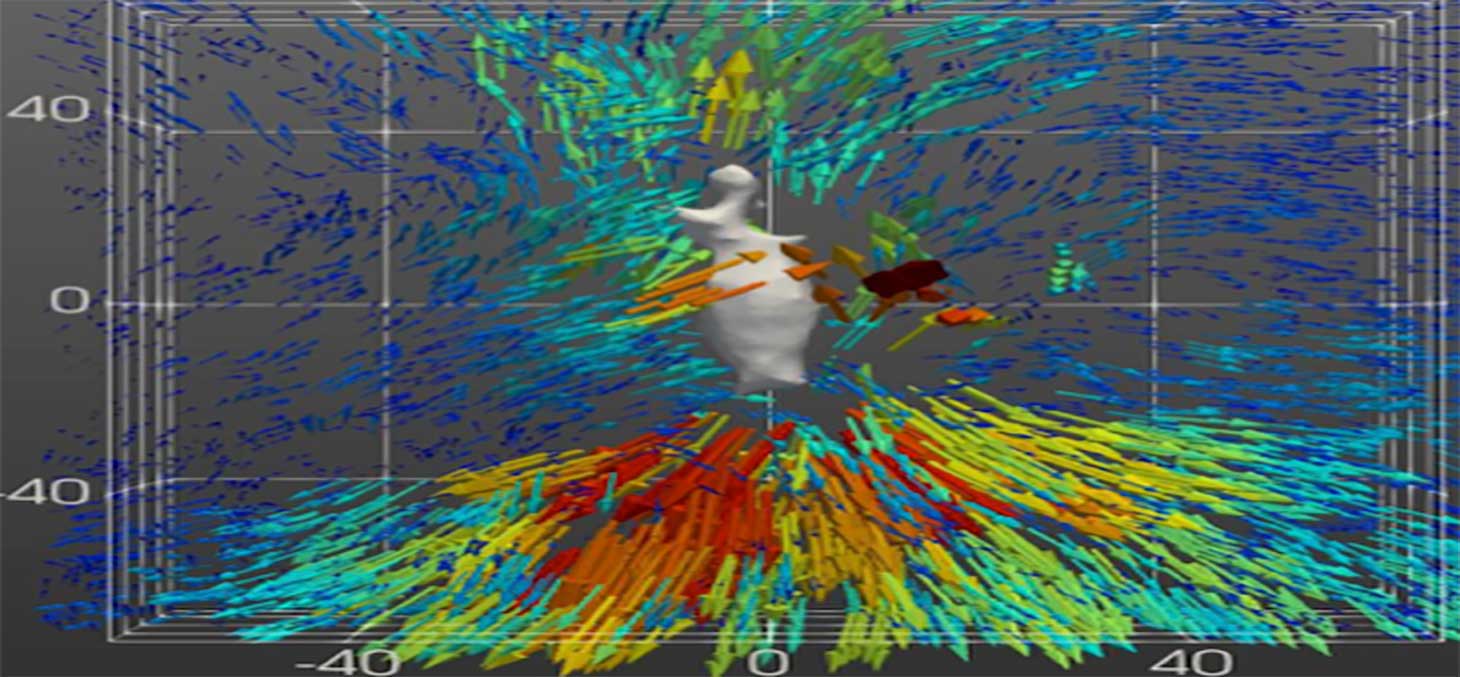

Trajectoires typiques des particules (de la gauche vers la droite). En noir, une particule sphérique rigide: initialement (tout à gauche) dans la partie supérieure du canal, elle impacte la première bifurcation légèrement au-dessus et continue donc dans l

Trajectoires typiques des particules (de la gauche vers la droite). En noir, une particule sphérique rigide: initialement (tout à gauche) dans la partie supérieure du canal, elle impacte la première bifurcation légèrement au-dessus et continue donc dans l

Contact

Chaouqi Misbah, Equipe Eccel

chaouqi.misbah univ-grenoble-alpes.fr (chaouqi[dot]misbah[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (chaouqi[dot]misbah[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Communication INP CNRS

inp.com cnrs.fr (inp[dot]com[at]cnrs[dot]fr)

cnrs.fr (inp[dot]com[at]cnrs[dot]fr)

Anomalous Diffusion of Deformable Particles in a Honeycomb Network

Z. Shen, F. Plouraboué, J. S. Lintuvuori, H. Zhang, M. Abbasi, C. Misbah, Physical Review Letters, paru le 03 janvier 2023.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.014001

Archives ouvertes HAL

Dans les médias

Simulated blood cells anomalously diffuse through microfluidic channels

Physics Today

Memory of Blood Cells

Physics 16, s4