- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn

Recrutement

Le Contexte

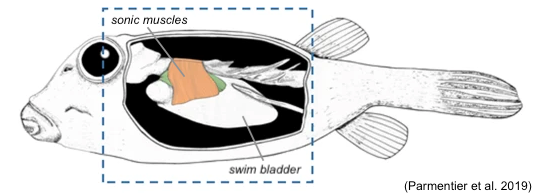

Les organismes aquatiques produisent des sons dans une large gamme de fréquences, en s'appuyant sur différents mécanismes pour les générer. Certains invertébrés et poissons osseux émettent des sons à haute fréquence supérieurs à 3 kHz par stridulation, c'est-à-dire par frottement entre deux éléments squelettiques, et par claquement, c'est-à-dire par fermeture rapide d'une pince, générant une bulle de cavitation qui implose. Les mammifères marins peuvent produire des sons de moyenne fréquence (500-3 kHz) en faisant vibrer des tissus semblables à des cordes vocales, à l'aide du flux d'air qu'ils renouvellent. Enfin, les basses fréquences (20-500 Hz) sont produites à l'aide d'un organe en forme de poche remplie de gaz que l'on trouve chez la plupart des poissons téléostéens, la vessie natatoire (Parmentier 2006).

La fonction principale de la vessie natatoire est d'assurer la flottabilité du poisson, lui évitant ainsi l'effort de maintenir son équilibre dans l'eau et de nager à l'horizontale. On suppose qu'elle a une fonction auditive chez toutes les espèces en raison de sa proximité avec l'oreille interne et qu'elle peut, chez d'autres, également servir d'organe produisant des sons. La plupart des mécanismes de production sonore décrits dans la littérature impliquant la vessie natatoire reposent sur la contraction de muscles très rapides, appelés muscles sonores. Ceux-ci compriment l'organe rempli de gaz, soit directement, soit à l'aide de structures intermédiaires (squelette, tendons, etc.), à une fréquence spécifique.

Objectifs

Ce stage s'inscrit dans le cadre d'un projet de recherche plus vaste dont les premières étapes ont porté sur l'évaluation des propriétés mécaniques et des capacités vibratoires de la vessie natatoire. Sur la base de ces résultats, un modèle du mécanisme a été développé afin de prédire et d'expliquer la production sonore des poissons. La dernière étape de ce projet consiste à construire des prototypes biomimétiques afin de démontrer le mécanisme de production sonore.

Applications

Étant donné que tous les poissons utilisent leur vessie natatoire pour entendre et que certains l'utilisent également pour produire des sons, cet organe peut être considéré comme un hydrophone et un haut-parleur biologiques. Inspiré par la structure et le fonctionnement de la vessie natatoire, ce projet de recherche vise à développer de nouveaux outils capables de transmettre et de recevoir des sons à basse fréquence sous l'eau.

Méthodologie

Le stage comprendra les étapes suivantes :

- Comprendre la littérature sur la production sonore chez les poissons,

- Faire une revue des différents principes anatomiques des muscles sonores et prédire les forces exercées sur la vessie natatoire par les muscles sonores,

- Tester différents matériaux qui reproduisent les propriétés élastiques de la membrane de la vessie natatoire,

- Construire un prototype pour produire du son : vessie natatoire artificielle fabriquée en élastomères moulés,

- Mesurer la réponse acoustique des prototypes biomimétiques et la comparer aux sons émis par les poissons.

Environnement

Le Laboratoire Interdisciplinaire de Physique est situé sur le magnifique campus de Grenoble, en France.

Supervision

Le candidat travaillera avec Romane Frey et Philippe Marmottant.

Bibliographie

Ladich and Fine 2006 - Sound-Generating Mechanisms in Fishes: A Unique Diversity in Vertebrates

Parmentier and Diogo 2006 - Evolutionary trends of swimbladder sound mechanisms in some teleost fishes

Example of a biomimetic sound-producing device (inspired by bird syrinx): Mukherjee et al. 2017 - Controllable biomimetic birdsong

Contact

Philippe MARMOTTANT

Équipe MOVE

philippe.marmottant univ-grenoble-alpes.fr (philippe[dot]marmottant[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (philippe[dot]marmottant[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

Page web

Romane FREY

Équipe MOVE

romane.frey univ-grenoble-alpes.fr (romane[dot]frey[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

univ-grenoble-alpes.fr (romane[dot]frey[at]univ-grenoble-alpes[dot]fr)

- Imprimer

- Partager

- Partager sur Facebook

- Partager sur X

- Partager sur LinkedIn